奇特的起源——史前期和原始民族;古代美洲

我们对艺术的起源跟对语言的产生一样不甚了了。如果我们所说的艺术是指建庙筑屋、绘画雕塑或编织图案这类工作,全世界就没有一个民族没有艺术。但是,如果我们所说的艺术是指一些精美的奢侈品,摆在博物馆和博览会上供人欣赏的展品或专供高级客厅陈设的华贵装饰,那就必须理解艺术的这种涵义是近世的发展,以往众多伟大的建筑家、画家或雕塑家做梦也没有想到。考虑一下建筑的情况,就最能体会到对于艺术的理解今昔确有这一差别。我们都知道世间有漂亮的建筑物,其中有一些还是当之无愧的艺术品。但是世界上很难找到一座建筑物没有特定的建造目的。把那些建筑物用作礼拜和娱乐的场所或用作居室的人,首先是以实用的标准对它们加以评价。然而与此同时,他们也可能喜欢也可能不喜欢那座建筑物的设计或结构比例,也可能赞赏优秀的建筑家为把建筑物建造得既实用又“合适”而花费心血。过去对绘画和雕塑往往也是这种态度。它们不是仅仅被当作纯粹的艺术作品,而是被当作有明确用途的东西。不知道盖房是为了满足什么要求,人们就难以对房屋作出恰当的鉴定。同样,如果我们完全不了解过去艺术必须为什么目的服务,也就很难理解过去的艺术。我们上溯历史走得越远,艺术必须为之服务的目的就越明确,也越奇特。我们离开城镇到乡村去,最好离开我们文明化的国家到生活方式跟我们远祖相近的民族中去,就能看到那里的艺术目的跟过去一样明确,一样奇特。我们称那些人为“原始人”倒不是因为他们比我们单纯——其实他们的思考过程往往比我们复杂——而是因为他们比较接近人类起源的状况。在那些原始人中,就实用而言,建筑和制像(image-making)之间没有区别。他们建造茅屋是为了遮身避雨、挡风防晒,为了躲避操纵这些现象的神灵;制像则是为了保护他们免遭其他超自然力量的危害,他们把那些超自然力量看得跟大自然的力量一样地实有其物。换句话说,绘画和雕塑是用来行施巫术。

除非我们能设法体会原始民族的心理,弄清楚到底是什么经历使他们不把画当作美好的东西去观赏,却当作富有威力的东西去使用,否则我们就不能指望会理解艺术的奇特的起源。我认为那种心理实际上不难体会。只要我们不想欺骗自己,愿意看看我们身上是不是也还保持着某些“原始”的东西,就足以解决问题。暂且不讲冰河时代,就从我们自身开始。假设我们从今天的报纸上得到一张自己心爱的夺标者的照片,我们愿意拿一根针戳去他的眼睛吗?我们能像在报纸上别的地方戳个窟窿一样无动于衷吗?我看不会的。无论我那清醒的头脑是怎样明了我对相片的所作所为无伤于我的朋友或英雄人物,我还是对损坏相片隐然感到心有抵触。不知在哪里仍然存有一种荒唐的心理,觉得对相片的所作所为就是对本人的所作所为。于是,如果我没有讲错,这种古怪、荒唐的思想直到原子能时代的今天,甚至在我们中间实际也还没有消除,难怪在所谓原始民族中间几乎普遍存在这种思想了。世界各地的巫师、巫婆已曾尝试用这种方式行施巫术——他们制成仇人的人像,把那个倒霉偶像当胸刺穿或者烧掉,指望仇人会因此遭殃。英国在盖伊·福克斯节(Guy Fawkes Day)烧盖伊像也是这种迷信的残余。原始人对什么是实物、什么是图画往往更不清楚。有一次,一位欧洲艺术家在非洲的一个乡村画了一些牛的素描,当地居民很难过地说:“如果你把它们随身带走,我们靠什么过日子呢?”

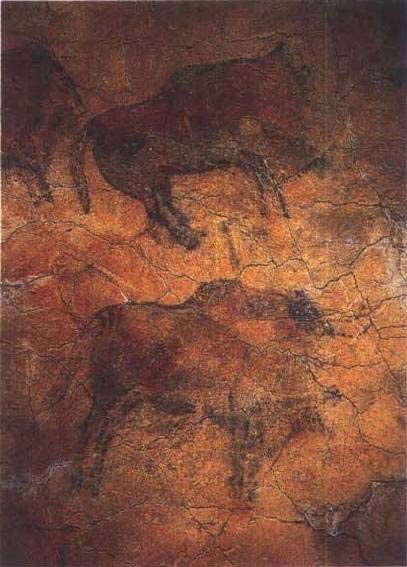

这些古怪思想很重要,它们可以帮助我们理解现存的最古老的画。那些画的古老程度足以跟人类技艺的任何一种遗迹相比。可是,19世纪在西班牙和法国南部的穴壁和岩石上最初发现它们时(图20),考古学家起初不相信这样生动逼真的动物图画竟会出自冰河时代的人之手。当地进而发现了简陋的石头工具和骨头工具,人们逐渐肯定洞中的野牛、长毛象和驯鹿图画确是远古人刻画或绘制出来的;他们捕捉的就是那些动物,所以对它们如此熟悉。我们走进这些岩洞,穿过又低又窄的通道,一直深深地进入幽暗的山腹之中,向导的手电简突然一闪,照亮了画出的一头公牛,这确实是一种奇异的体验。显然,要是仅仅为了装饰这么一个不便出入的地方,谁也不会一直爬进那可怕的地下深处。而且,那些画除了拉斯科洞窟(the cave of Lascaux)中的一些以外(图19、图21),很少有清清楚楚地分布在洞顶和洞壁上的。相反,它们有时是一个紧接着一个地绘制或刻画,没有什么明显的顺序。对于这些现象,最近情理的解释仍然是:这就是对图画威力的普遍信仰所留下的最悠久的古迹;换句话说,原始狩猎者认为,只要他们画个猎物图——大概再用他们的长矛或石斧痛打一番——真正的野兽也就俯首就擒了。

图19

野牛

约公元前15000-前10000年

洞窟壁画

Altamira, Spain

图20

马

约公元前15000-前10000年

洞窟壁画

Lascaux, France

图21

法国拉斯科山洞

约公元前15000-前10000年

当然这只是猜想。但是现代有些原始民族还保留着古代的风俗,他们对艺术的使用颇能为这个猜测作证。不错,就我所知,我们现在看不到任何人还在试图一模一样地行施这种巫术;但是对于那些原始民族,艺术大都也还是跟人们对图像作用的类似看法息息相关。现在还有些只使用石器工具的原始民族出于行施巫术的目的,在岩石上刻画动物图形。还有一些部落有固定的节日,届时人们打扮成动物,模仿动物的动作跳神圣的舞蹈。他们也相信这种方法会莫名其妙地赋予他们力量去制服猎物。有时,他们甚至相信某些动物通过某个神话跟他们联系在一起,相信整个部落是狼族,是乌鸦族,或者是青蛙族。这些事情听起来真是奇怪,但是我们绝不能忘记,即使这些想法,也并不像人们可能想像的那样,已经完全跟我们的时代绝缘。罗马人相信罗慕洛(Romulus)和勒莫(Remus)曾被一只母狼哺育,他们还在罗马的朱庇特神庙(Capitol)竖立了母狼的铜像。就是现在,他们也还有一只活母狼豢养在朱庇特神庙台阶旁边的笼子里。虽然在特拉法加广场(Trafalgar Square)现在没有豢养活狮子——但是不列颠之狮却一直保留在《笨拙》周刊(Punch)之中,生机盎然。当然那是一种纹章或卡通的象征手法,跟部落人对图腾(他们称自己的动物亲属为图腾)所持的极为严肃认真的态度之间还有重大的区别。因为他们有时好像生活在一种梦幻的世界里,在那种世界里他们能够既是人,同时又是动物。许多部落有特殊的仪式,在那些仪式上他们要戴上制成那些动物模样的面具。他们一旦戴上面具,似乎就觉得自己已经转化了,变成了乌鸦或熊了。这倒很像孩子们扮演海盗和侦探,一直玩得入了迷,不知道游戏和现实的界限了。但是对于孩子们说来,周围总是成年人的世界,成年人会告诉他们“别这么吵闹”,或者“快到睡觉的时候了”。对于原始部落说来,不存在这样一个另外的世界来破坏他们的幻觉,因为部落的全体成员都参加舞蹈和仪式,扮演着他们异想天开的把戏。他们都从前辈那里知道了那些活动有什么重大意义,深深地沉溺在里面,以致没有什么机会跳到圈外,用批判的眼光看一看自己的行动。我们大家都有自己认为是天经地义的信仰,跟“原始人”对待他们的信仰的态度一般无二。所以别人要是不问起来,我们甚至感觉不到自己还具有那些信仰。

这一切也许看起来跟艺术没有什么关系,事实上这些情况对于艺术却有多方面的影响。艺术家的许多作品就是打算在这些古怪仪式中使用,重要的也就不是雕塑或绘画在我们看来美不美,而是它能不能“发挥作用”;也就是说,它能不能实施所需要的巫术。加之,艺术家是为本部落的人工作,本部落的人完全清楚每一种形状或每一种颜色代表什么意思。他们期望于艺术家的不是去改变那些东西,而是运用他们的全部技艺和全部知识去完成他们的工作。

我们还是不必远求就能想到类似的事情。国旗不能被看成一块颜色美观的布,不能由制作者随心所欲地径自更改;结婚戒指也不能被当作一件首饰,不是我们认为怎样适宜就怎样佩戴或调换。可是,即使在我们生活中已规定好的礼仪和习惯之中,也还是给趣味和技艺留下一定的选择和活动的余地。我们来考虑一下圣诞树。它的主要特征已由习俗确定下来。事实上,家家户户都有自己的传授和自己的嗜好,不能违背,否则那些圣诞树看着就不合适。尽管如此,到了布置圣诞树的重要时刻,仍然留有许多地方需要拿主意,这个树枝要不要点枝蜡烛?树顶上的金银亮片够了没有?这颗星星是否显得太大或这一边是否装饰过多?对于局外人,大概这一切行动会显得相当古怪。他可能认为没有金银亮片圣诞树就会好看得多。但是在我们这些知道其意义的人看来,按照我们的观念装饰圣诞树,就是一件大事了。

原始艺术作品就是按照这种预先确定的方式办事的,可是仍然给艺术家留有表现自己气质的余地。有些部落的工匠掌握的技术确实惊人。在谈起原始艺术时,我们绝不应该忘记这个字眼并不意味着艺术家对技艺仅仅具有原始的知识。相反,许多地处偏僻的部落在雕塑、编篮、制革方面,甚至在金属制造方面,都已练出真正惊人的技艺。如果我们知道那些工作使用的是多么简陋的工具,就不能不感到惊讶,那些原始工匠通过几百年的专业磨练对技术是那么有耐心,有把握。例如,新西兰的毛利人(Maoris)在木刻方面就能做出地地道道的奇迹(图22)。当然,一件东西难于制作不一定就能说明它是一件艺术品。不然,在玻璃瓶里制作航船模型的人就要跻身于最伟大的艺术家行列了。但是,部落人技术水平的这一表现应能引起我们的注意,不要以为他们的东西看起来不顺眼就认为他们的手艺不过如此。与我们不同的不是他们的技艺水平,而是他们的思想观念。从一开始便理解这一点是十分重要的,因为整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史,而是观念和要求的变化史。日益增多的证据说明在一定条件下部落艺术家的作品完全能够正确地表现自然,跟西方大师的最精巧的作品相比毫无逊色。几十年前在尼日利亚发现了一些青铜头像(图23),酷肖黑人,简直想像不到它们竟然那样逼真。看来铜像已有数百年之久,没有任何证据表明当地艺术家的技艺是跟外地人学来的。

图22

毛利人酋长房子上过梁雕刻

19世纪初期

木雕,32x82cm

Museum of Mankind, London

图23

黑人头像

可能表现一位统治者(Oni)

出自尼日利亚的伊费

12-14世纪

青铜,高36cm

Museum of Mankind, London

既然如此,究竟是什么原因使部落艺术品看起来那么生疏呢?我们又应该考虑自身和我们都能做到的实验了。我们拿一块纸或吸墨纸,在上面随便涂抹出一张脸来,画一个圆圈表示头,画一直道当鼻子,画一横道当嘴巴。然后看看这个没有眼睛的乱画之物,它是不是显得不胜悲伤呢?那可怜的家伙看不见东西呀。我们觉得非“给它眼睛”不可了——而当我们画了两个点,它终于能看我们时,又是多么大的宽慰呀!在我们看来,这一切纯属笑谈,但是在土人却并非如此。在木头柱子上刻出简单面孔以后,在他看来,柱子就完全变化了。他觉得木头柱子似乎已经变成了代表魔力的标志。一旦有眼看东西,也就没有必要再让它更像真人了。图24是波利尼西亚的“战神”像,名叫奥罗(Oro)。波利尼西亚人本来是杰出的雕刻手,可是他们显然觉得没有必要让它成为正确的人形。我们看见的一切不过是块缠着草编的木头,仅用草辫大略地表示出了眼睛和手臂。但是,一旦我们注意到它们,它们就足以使柱子显出具有神秘力量的样子。至此,我们还没有真正进入艺术领域,然而乱画之物的实验却可能给我们更多的教益,现在我们用各种可能的方式去改变我们涂抹出的面孔的形状。我们来改变眼睛的样子,从点改成十字或别的什么形状,叫它一点也不像真眼睛。我们把鼻子画成圆圈,把嘴画成涡卷形。只要它们的相对位置大致照旧就不会有什么影响。于是,对于土著艺术家来说,这一发现可能大有意义。因此这就教给他用自己最喜欢和最顺手的形状去构成人物或面孔。结果或许不大像实物,但它会保持一种图案(Pattern)的统一与和谐,我们最初的乱画之物就缺少这一点。图25是新几内亚的一个面具。这个面具可能并不好看,不过也不打算让它好看——它是准备用在仪式上,让村里的小伙子装扮成幽灵去吓唬女人和小孩的。然而,无论在我们看来这个“幽灵”是多么古怪或多么可憎,艺术家的手法总还是有叫人满意的地方,他是用几何图形组成了这幅面孔。

图24

战神奥罗像

出自塔希提

18世纪

用草编在木头上编成,长66cm

Museum of Mankind, London

图25

仪礼面具

出自新几内亚的巴布湾地区

约1880年

木头,树皮和植物纤维,高152.4cm

Museum of Mankind, London

世界上有些地方的原始艺术家已经创立了一套套精细的方法,用这种装饰性的样式去表现神话中的各种人物和图腾。例如在北美印第安人(Red Indians)当中,艺术家既相当敏锐地观察自然形状,又无视我们所谓的事物的真实外形。他们是猎人,当然对鹰嘴和河狸耳朵是什么形状了如指掌,比我们清楚得多。但是他们认为只要一个形状特征就足够。一个面具上有个鹰嘴就是一只鹰。图26是北美印第安海达部落(Haida)的一个酋长的房屋模型,前面有三根所谓图腾柱。我们只能看出它是乱七八糟的一堆难看的面具,而土著人却能看出这个柱子画出了他们部落的一个古老的传说。也许在我们看来,这个传说本身跟它的表现方法一样,离奇怪诞,支离破碎。土著人的看法却跟我们不同,对此,我们应该不以为奇了。

从前在格威斯·康镇(Gwais Kun)有个年轻人,整天赖在床上混日子,最后他岳母说话了;他感到羞愧,离家出走,打定主意要把湖中专吃人和鲸鱼的妖怪杀死。在一只神鸟的帮助下,他用一根树干做捕机,上面吊着两个小弦做诱饵。妖怪被捉住,年轻人就披上妖怪的皮去捉鱼,并且定时把鱼放到那位爱挑眼的岳母家的台阶上。他岳母为这些飞来之物得意忘形,竟至以为自己是法力无边的巫婆。最后年轻人对她讲明真情,她差愧而死。

图26

19世纪西北岸印第安人海达部落酋长房子的模型

American Museum of Natural History, New York

这个故事中的所有人物都刻画在中间的柱子上。入口下面的面具是妖怪素常吃掉的鲸鱼之一。入口上面的大面具是妖怪;其上的人形是倒霉的岳母的形象。在她的上面带有喙的面具是帮助英雄的那只神鸟,再往上才是英雄本人,身披妖怪皮,带着捕得的鱼。顶端的人物形象是英雄用做诱饵的孩子。

我们很容易把这样一件作品当作一时异想天开的产物,但在制作这类东西的那些人看来,却是一件庄严的工作。土著人使用原始工具雕刻出这些巨大的柱子来就需要年头,有时全村的男人都要帮着干。因为那是有权有势的酋长的房舍的标志和荣耀。

如果不加解释,我们就无从理解倾注了这么多深情和劳动的雕刻品到底表示什么意思。原始艺术作品往往如此。图25那种面具也许使我们觉得巧妙诙谐,但它的寓意却恰恰不是好玩。它表示一个吃人的山鬼,满面血污。但是,尽管我们也许不理解它的意思,却仍然能欣赏它周到细致地把自然的形状改变为一个协调的图案的手法。还有很多这类的伟大艺术作品,就产生于艺术的这种奇特起源时期,我们也许永远也不知道它们的寓意何在,然而却仍然能够赞赏它们。古代美洲的伟大文明留给我们的一切就是它们的“艺术”。我给这个词加上了引号,倒不是由于那些神秘的建筑和图像缺乏美感,其中有些颇有魅力,而是由于我们不应该用这样的观念去对待它们,以为制作它们的目的是开心或是“装饰”。在当今洪都拉斯的科潘(Copan)遗址有一个祭坛,上面有个可怕的死神头部的雕刻(图27),它使我们想起那些民族过去由于神圣仪式的需要,竟然骇人听闻地以活人献祭。不管对于这种雕刻的精确意义所知如何之少,发现那些作品并且试图探赜索隐的学者已经作出了令人感动的努力,告诉了我们许多东西,足以让我们把它们跟其他原始的文化作品相比。当然那些人不是通常所理解的原始人。当16世纪西班牙和葡萄牙征服者抵达美洲时,墨西哥的阿兹特克人(Aztecs)和秘鲁的印加人(Incas)正在治理着强大的帝国。我们还知道其前若干世纪,中美的玛雅人(Mayas)也已建成了巨大的城市,创立了一套丝毫也不原始的文字和历法制度。正如尼日利亚的黑人那样,在哥伦布到达之前,美洲人就已经完全可以栩栩如生地描绘人的面孔了。而古代秘鲁人喜欢把一些容器制作成人头形状,酷肖自然,令人惊叹(图29)。如果说那些文明中的大多数作品,在我们看来都显得生疏而不自然,那么原因就在于它们要表达的那些观念之中。

图27

死神头像

玛雅人祭坛上的石头

发现于洪都拉斯的科潘

约500-600年

37x104cm

Museum of Mankind, London

图28

伊努伊特的舞蹈面具

出自阿拉斯加

约1880年

木头着色,37x25.5cm

Museum for Volkerkunde, Staatliche Museen, Berlin

图29

独眼人状容器

发现于秘鲁的奇卡那流域

约250-550年

粘土,高29cm

The Art Institute of Chicago

图30是墨西哥的一个雕刻,据认为做于阿兹特克时代,它是当地被征服之前最后一个时代。学者认为它代表雨神,名叫特拉劳克(Tlaloc)。在那些热带地区,雨经常是人们生死攸关的问题;没有雨水庄稼就会颗粒不收,人们就死于饥馑。这就难怪他们把雷雨之神想像为狰狞强悍的凶神恶煞。在他们想像之中,天空的闪电好像巨蛇,所以不少美洲民族认为响尾蛇是强悍的神物。如果我们对特拉劳克的形象细加审视,就可看出它的嘴是由两个响尾蛇的头面对面构成,大毒牙从嘴里伸出来,而它的鼻子也像是绞在一起的蛇身构成的。大概连它的眼睛也可以看作是盘绕起来的蛇。我们现在看到,以指定的形状“构成”人面跟我们的逼真的雕刻这两种观念之间可以有多么大的距离。对于他们有时采用这种作法的原因,我们也略有所知了。用体现闪电力量的神蛇躯体组成雨神像自然很相宜。如果我们设法体会一下制作这些奇怪的偶像出于什么心理,就有可能开始理解在那些早期文明中制像不仅跟巫术和宗教有关,而且也是最初的文字形式。在古代墨西哥艺术中,神蛇不仅仅是响尾蛇像,还能引申为闪电的标记,于是成了一个字,由它能记下雷雨,或许还能召唤雷雨。我们对这些神秘的起源所知有限。但是,如果我们想理解美术发展史,那么有时想一想书画同源自有益处。

图30

阿兹特克的雨神特拉劳克

14-15世纪

石头,高40cm

Museum for Volkerkunde, Staatliche Museen, Berlin

澳大利亚土著人在岩石上画作为图腾标记的负鼠图

论艺术和艺术家 奇特的起源——史前期和原始民族;古代美洲 追求永恒的艺术——埃及,美索不达米亚,克里特 伟大的觉醒——希腊,公元前7世纪至公元前5世纪 美的王国——希腊和希腊化世界,公元前4世纪至公元1世纪 天下的征服者——罗马人,佛教徒,犹太人和基督教徒,1至4世纪 十字路口——罗马和拜占庭,5至13世纪 向东瞻望——伊斯兰教国家,中国,2至13世纪 西方美术的融合——欧洲,6至11世纪 战斗的基督教——12世纪 胜利的基督教——13世纪 朝臣和市民——14世纪 征服真实——15世纪初期 传统和创新(一)——意大利,15世纪后期 传统和创新(二)——北方各国,15世纪 和谐的获得——托斯卡纳和罗马,16世纪初期 光线和色彩——威尼斯和意大利北部,16世纪初期 新知识的传播——德国和尼德兰,16世纪初期 艺术的危机——欧洲,16世纪后期 视觉和视像——欧洲的天主教地区,17世纪前半叶 自然的镜子——荷兰,17世纪 权力和荣耀(一)——意大利,17世纪后期至18世纪 权力和荣耀(二)——法国,德国,奥地利,17世纪晚期至18世纪初期 理性的时代——英国和法国,18世纪 传统的中断——英国,美国,法国,18世纪晚期和19世纪初期 持久的革命——19世纪 寻求新标准——19世纪晚期 实验性美术——20世纪前半叶 没有结尾的故事——现代主义的胜利,潮流的再次转变,改变着的历史