伟大的觉醒——希腊,公元前7世纪至公元前5世纪

在那些伟大的绿洲之国中,太阳无情地燃烧着,只有得到河水灌溉的土地才能出产粮食。也正是在那里,在东方暴君的统治下,产生了最早的艺术风格。那些风格一直延续了几千年之久,几乎毫无变化。然而东地中海的大大小小的岛屿,还有希腊和小亚细亚各半岛的港湾纷呈的海滨,虽毗邻东方帝国,却处于海洋的温和气候之中,条件就大不相同了。那些地区不由一个君主独霸。那里是敢于历险的水手的栖身之地,是海盗头子的藏身之地。海盗头子们出没各地,通过做买卖和海上劫掠,在他们的堡垒和港城之中积蓄起巨大的财富。那些地区的主要中心起初是克里特岛,岛上的国王相当有钱有势,能够派出使团出使埃及,他们的艺术甚至在埃及还产生了影响(见68页)。

没有人确知到底是什么人统治着克里特岛;希腊本土也曾仿制过他们的艺术品,特别是在迈锡尼。近来发现了一些证据,证明岛上的居民可能讲的是一种早期的希腊语言。后来,大约在公元前1000年左右,一些好战的部落崛起,从欧洲冲进崎岖的希腊半岛和小亚细亚海岸,战败了原来的居民。只有叙述那些战事的诗歌还保存下来一些材料,谈到在旷日持久的战争中毁掉的那些艺术作品的辉煌和美丽,那些诗歌就是荷马史诗,而那些新来的人中就有史书中所说的希腊各部落。

那些部落统治了希腊以后,最初几个世纪里的艺术看起来相当粗糙、相当原始。那些作品中根本没有克里特风格那种快活的动作;其生硬程度,比起埃及人来,似乎有过之而无不及。他们的陶器是用简单的几何图案来装饰,在应当表现一个场面的地方,这种场面本身就是这种严格图案的一部分。例如图46表现的是悼念死者的场景。死者躺在灵床上,左右两旁恸哭的妇女在哀悼仪式中举手向头,这几乎是原始社会里普遍的习惯。

图46

哀悼死者

约公元前700年

几何风格的希腊花瓶,高153cm

National Archaeological Museum, Athens

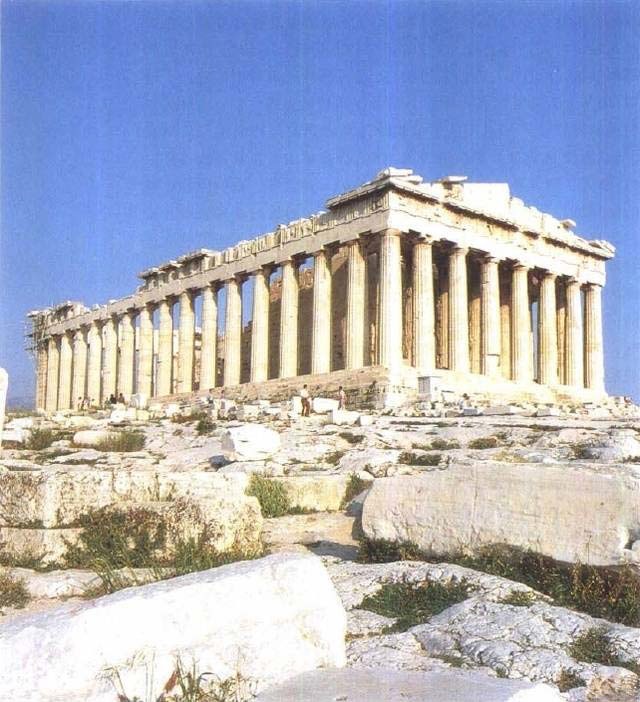

希腊人在那早期年代里采用的建筑风格中,看来就有这种简单朴素、布局清楚的性质,而且说来也怪,这种建筑风格还保留在我们今天的城镇和乡村之中。图50这座希腊神庙,采用的是一种以多立安部落(Doric tribe)命名的古代风格;以简朴闻名的斯巴达人就属于多立安部落。那些建筑物确实没有任何不必要的东西,至少没有一处是我们看不出或者说想不出它的用处。这种神庙最早大概用木头建造,不过是用墙围起一间小屋以备放置神像而已,四周有很结实的立柱支着屋顶。大约在公元前600年左右,希腊人开始用石头仿造这些简单的建筑物。木头立柱换成石头圆柱,支撑着坚固的石头大梁。那些大梁叫做额枋(architraves),架在圆柱上的整个结构通称檐部(entablature)。上面一部分还有原来木结构的样子,看起来仿佛那些小梁都向外露着粱头。那些梁头通常都有三道切口作标记,所以希腊语叫triglyphs(三槽板),意思是“三道切口”。梁与梁之间的空隙叫做间板(metope)。那些早期神庙非常明显地模仿木头结构,整体的简朴与和谐令人惊异。如果建筑师使用简单的方柱或圆柱,神庙可能就要显得笨重。他们却是细心地处理圆柱的外形,使得中部略粗,顶端渐细。结果看起来那些圆柱就像具有弹性一样,仿佛屋顶的重量使它们略有压缩,却没有把它们压得走了形。它们似乎具有生命,轻松地负载着施加给它们的压力。虽然有一些神庙是宏伟壮观的,但是它们不像埃及建筑物那样庞大。人们感觉它们是由人所建、又为人所用的建筑。事实上,希腊统治者没有那样神圣,他们未曾迫使、也无力迫使全民族给他们个人当牛做马。希腊各部落定居在各个小都市和港镇之中。那些小团体之间常有对抗和摩擦,但是哪一个也未曾成功地对其余各部落发号施令。

在那些希腊城邦之中,阿提卡地区(Attica)的雅典城在艺术史上最为有名,最为重要,远远超过其他各地。特别是,整个艺术史上最伟大、最惊人的革命就是在那里开花结果的。我们很难说那一革命始于何时何地——也许大致就在公元前6世纪希腊建起第一批石头神庙那个时期。我们知道在那之前,古老的东方帝国的艺术家曾致力追求一种特殊的完美。他们曾力图亦步亦趋地仿效前辈的艺术作品,严格遵守他们学到的神圣规则。希腊艺术家开始雕制石像时,是继续埃及人和亚述人的旧业干下去。图47表明他们是在研究并且模仿埃及的样板,向他们学习怎样制作青年男子立像,怎样标出躯体的分界和把躯体联成一体的各部分肌肉。但是,图47也表明不管公式多么好,制作雕像的那位艺术家并不满足于恪守任何公式,他已开始探索自己的路子了。他显然有意弄清膝盖实际看起来是什么样子。大概他干得不大成功:雕像的膝盖可能比埃及的样板更难叫人信服;但是,关键是他已决定要自己看一看,不去沿袭陈规旧例。问题已经不再是学习一个现成的公式去表现人体了。希腊雕刻家人人都想知道他应该怎样去再现一个个别的人体。埃及人曾经以知识作为他们的艺术基础;而希腊人则开始使用自己的眼睛了。这场革命一旦发轫,就无法遏止。那些雕刻家在作坊里试用表现人物形象的新想法和新方式,而每一项革新又被别人急不可待地接过去使用,再加上自己的创见。这个人发现了怎样凿出躯干,那个人则发现只要双脚不都牢牢地放在底座上,雕像看起来就可能生气大增。另外一个人又会发现他能使面孔呈现出活力,只要简单地让嘴向上翘起使它似乎在微笑就行了。当然埃及人的方法有许多地方更为保险。希腊艺求家的实验有时也会不见成效。那微笑看起来也许像无可奈何的苦笑,要不就是那比较随便的站立姿势可能使人感觉装模作样。但是希腊艺术家不会轻而易举地被这些困难吓到。他们已经启程上路了,这条路是没有回头之处的。

图47

阿格斯的波利米德斯

克利俄比斯和拜吞兄弟

约公元前615-前590年

大理石,高218和216cm

Archaeological Museum, Delphi

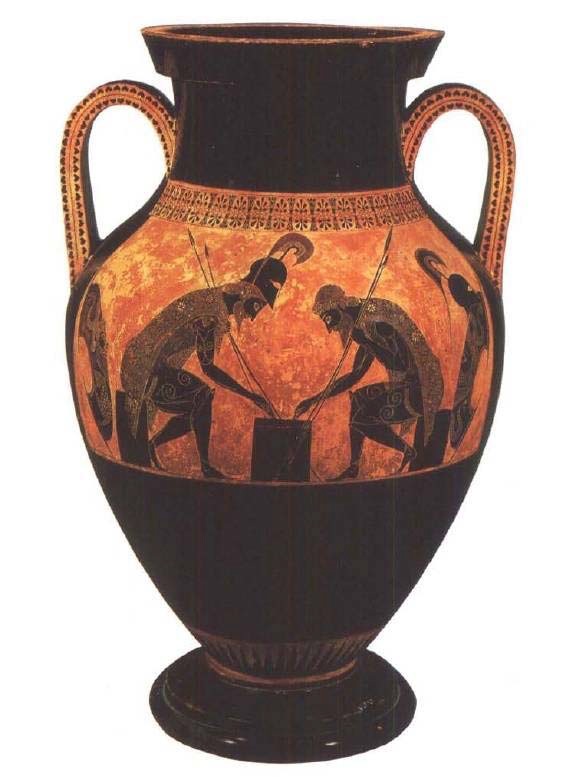

画家也照此办理。虽然除了希腊作家的记述以外,我们对画家的创作所知无几,但是许多希腊画家比雕刻家更名重当时,了解这一点很重要。我们要想对希腊绘画的真面目略有所知,惟一的途径就是去看陶器上的图画。那些彩绘的容器一般叫做花瓶,然而往往是打算用它们盛酒或盛油,而不是插花。当时在雅典,绘制那些花瓶已经成为一种重要行业,那些作坊里雇佣的普通画匠跟其他艺术家一样,急于把最新的发现运用于他们的产品之中。在公元前6世纪的早期花瓶上,还能看到埃及方法的印迹(图48)。我们从图中看到荷马史诗中提到的两个英雄,阿喀琉斯(Achilles)和埃阿斯(Ajax)正在帐篷里下棋。这两个人物仍旧严格地用侧面像表现。他们的眼睛看起来还仿佛是正面像,但是身体已经不再是埃及样式了,手和臂也没有摆布得那么明显,那么生硬。画家显然力图想像出两个人那样面对面时,看起来到底会是什么样子。他已敢于只画出阿喀琉斯左手的一小部分,把其余部分隐藏到肩膀后面。他已不再认为只要他知道场面上确有其物就非画出来不可。一旦这一古老的规则被打破,一旦艺术家开始信赖自己看到的情况,一场真正的山崩巨变就爆发了。画家们有一项压倒一切的伟大发现,即发现了短缩法(foreshortening)。大概比公元前500年稍早一些,艺术家破天荒第一次胆敢把一只脚画成从正面看的样子,这真是艺术史上震撼人心的时刻。在流传到今天的几千件埃及人和亚述的作品中,上述情况根本没有出现。有一个希腊花瓶(图49)能够表现出这一发现是怎样被骄傲地运用起来。我们从图中看见一个青年武士正在披挂准备出征。他的父母站在两旁协助他,可能还在指教他;他们仍用生硬的侧面像表现。站在中间的青年的头部也表现为侧面像,而且我们能够看出画家把侧面的头安到一个正面的身体上遇到很大的困难。右脚仍然是用“保险”的方法画的,但是左脚已经经过透视缩短——我们看到五十脚趾好像一排五个小圆圈。对这样一个微末细节大讲特讲也许显得过分,实际上它却意味着古老的艺术已经死亡而被埋葬了。它意味着艺术家的目标已不再是把所有的东西都用最一目了然的形式画入图中,而是着眼于他看物体时的角度。就在青年的脚旁,艺术家表现出他的意图所在。他所画的青年的盾牌不是我们头脑中可能出现的那种圆形,而是从侧面看去倚墙而立的样子。

图48

阿喀琉斯和埃阿斯对弈

约公正前540年

黑像式花瓶,有埃克斯卡亚斯的署名,高61cm

Museum Etrusco, Vatican

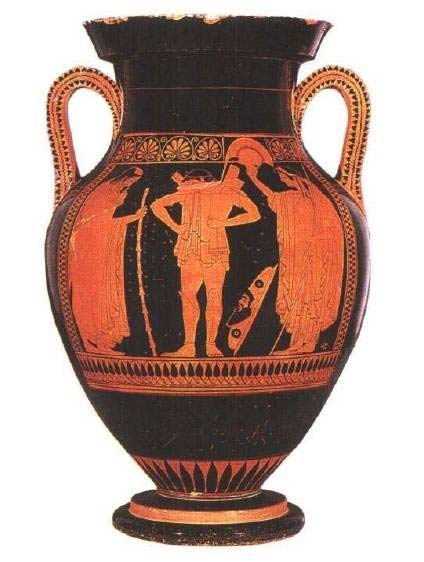

图49

辞行出征的战士

约公元前510-前500年

红像式花瓶,有攸西米德斯的署名,高60cm

Staatliche Antikensammlungen and Glyptothek, Munich

但是在看这幅画和前面一幅画时,我们也看出希腊艺术家并未将埃及艺术的教导轻易地摒弃。希腊艺术家仍然力求把艺术形象的轮廓尽量画清楚,力求在不破坏人物外形的范围内,把他们的人体知识尽量表现在画中。他们仍然喜爱坚实的轮廓和平衡的构图。他们远远不是想把自己对自然偶然一瞥的印象原封不动地描摹下来。古老的公式,即那种在几千年中建立起来的人体形式,仍然足他们的创作起点,只是他们不再处处把它奉为圣典。

希腊艺术的伟大革命,自然的形状和短缩法的发现,产生在人类历史上无与伦比的、处处震撼人心的时代,就在那个时代,希腊各城市的居民开始怀疑关于神祗的古老遗教和传说,并且毫无成见地去探索事物的本性。就是在那个时代,我们今天所说的科学连同哲学第一次在人们中间觉醒,戏剧也开始从酒神节的庆祝仪式中发展起来。但是我们不要以为那时的艺术家属于城市的知识阶层。那些治理着城市、把时间都花费在市场上进行无穷争论的富有人士,甚或还有诗人和哲学家,大都看不起雕塑家和画家,认为他们是下等人。艺术家是用双手工作,而且是为生计工作。他们坐在铸造场里,一身汗污,一身尘土,就像普通的苦力一样卖力气,所以他们不被看作上流社会的成员。尽管如此,他们在城市生活中的地位却大大地超过埃及和亚述的工匠;因为大部分希腊城市,特别是雅典城,都是民主政体,普通劳动者虽然遭到有钱的势利小人的蔑视,但却可以承担一定的市政管理工作。

在雅典的民主政体达到最高程度的年代里,希腊艺术发展到了顶峰。雅典人击溃波斯人的入侵之后,在伯里克利(Pericles)的领导下,开始重建被波斯人毁掉的家园。坐落在雅典圣石卫城上的一些神庙,在公元前480年遭到波斯人的火焚和洗劫,夷为平地。这时他们计划用大理石空前壮丽、空前高贵地重建那些神庙(图50)。伯里克利完全不是势利小人,古代作家的记载表明他对当时的艺术家是平等相待的。他把设计神庙的工作交给建筑师伊克底努(Iktinos),把制作神像和负责装饰神庙的工作交给雕刻家菲狄亚斯(Pheidias)。

图50

伊克底努

雅典卫城帕台农神庙

约公元前450年

多利安式神庙

菲狄亚斯的成名之作已不存世。然而没法想像一下它们是什么样子并不是没有意义的,因为我们很容易忘记希腊艺术那时还在为什么目的服务。我们从《圣经》中读到先知们如何痛斥偶像崇拜,然而对那些话却很少产生很具体的想法。其中有许多段落跟下面引自《耶利米书》(第十章,第3-5节)的一段相似:

众民的风俗是虚空的;他们在树林中用斧子砍伐一棵树,匠人用手工造成偶像。他们用金银妆饰他;用钉子和锤子钉稳,使他不动摇。他好像棕树一样直立着,是镟成的,不能说语,不能行走,必需有人抬着。你们不要怕他;他不能降祸,也无力降福。

耶利米所指的是美索不达米亚的偶像,是用木头和贵重金属制作的。但是他的话几乎可以原封不动地用于其后相距不过一二百年的菲狄亚斯的作品。我们在大型博物馆中沿着古希腊白色大理石雕像行列走过去时,往往忘记它们中间就有《圣经》中所说的那些偶像:人们在它们面前祈祷过,在古怪的咒语声中给它们上过供,成千上万的礼拜者可能曾心怀希望和恐惧走近它们——像先知所说的那样,不知道那些塑像和雕像是否真的是神灵本身。事实上,古代著名雕像几乎全遭毁灭,这恰恰就是因为在基督教得势以后,砸碎一切异教神像成了信仰基督教的一种义务。我们博物馆里的雕刻品,绝大部分只是罗马时代的复制品,给旅行者和收藏者做纪念品用,或者给花园或公共浴室做装饰品用。我们不能不感谢这些复制品,因为它们至少能使我们对希腊艺术的著名杰作有个模糊的印象;但是,除非我们能够运用自己的想像力,否则那些拙劣的仿制品也会有很大的害处。一个普遍的看法是,希腊艺术缺少生气,冷漠乏味,希腊雕刻那种白垩色的外形和毫无表情的面容使人想起过去素描课上的石膏像。造成这种看法应由拙劣的仿制品担负主要的责任。例如帕拉斯·雅典娜(Pallas Athene)巨像,原是菲狄亚斯给帕台农神庙(Parthenon)中安放她的神龛制作的,罗马的复制品(图51)就难以给人深刻印象。我们不得不求助于古代的描写,设法想像出它是什么样子:一个庞大的木头像,高度约有36英尺(11米),像棵大树那么高,外面完全裹着贵重材料——黄金的甲胄和衣服,象牙的皮肤。盾牌和甲胄的其他部分还涂着大量强烈耀眼的色彩,不要忘记那眼睛,那是用彩色宝石制作的。女神的金盔上有一些半狮半鹫的怪兽(griffons),盾牌里面盘着一条巨蛇,它的眼睛无疑也是由光彩夺目的宝石制成的。人们走进神庙,骤然面对面地站在这个庞大的雕像面前,一定是一番令人敬畏、不可思议的奇景。它的某些特点无疑有一些地方近乎原始、近乎野蛮,使这样一个偶像仍然跟先知耶利米宣教反对的古代迷信有关。但是,把神祗看作是附在雕像上的可怕的守护神,那种原始思想已经退居次要地位。在菲狄亚斯眼中,在他制作的雕像中,帕拉斯·雅典娜并不仅仅是个守护神的偶像。从全部记载中,我们知道菲狄亚斯的雕像具有一种高贵的气质,使人们对神祗的性质和意义有了大不相同的认识。菲狄亚斯的雅典娜好像一个伟大的人物,她的美丽比她的魔力更具有威力。当时人们认识到,菲狄亚斯的艺术已将对于神明的新概念给予了希腊人民。

图51

帕台农神庙的雅典娜像

约公元前447-前432年

罗马时代的大理石摹品,原作为菲狄亚斯用木头、黄金和象牙所作

高104cm

National Archaeological Museum, Athens

菲狄亚斯的两件伟大作品,他的雅典娜雕像和著名的奥林匹亚的宙斯雕像,现已不可复得,然而当初安放雕像的神庙还在,神庙中还有一些菲狄亚斯时期制作的装饰一起保留下来。奥林匹亚的神庙建成较早,大概在公元前470年前后动工,在公元前457年以前完工。在额枋上面的间板之中,表现的是赫丘利(Hercules)的事迹。图52是其中的一段故事,赫丘利正受命去取赫斯珀里得斯(Hesperides)的苹果。这件差事连赫丘利也办不了,或者说不愿办。他恳求肩负着天穹的阿特拉斯(Atlas)替他做,阿特拉斯答应了,但要求赫丘利在他离开的时候替他承担重负。在这块浮雕上展现的是,阿特拉斯拿着金苹果回到赫丘利身边,赫丘利绷紧身体立在他的重负之下。处处给他帮忙的帮手,那位机灵的雅典娜巳在他肩上放了个垫子为他减轻负担;她的右手本来是握着一枝金属长矛的。整个故事表现得十分简明。我们觉得艺术家还是比较喜欢表现笔直站立的人物,或正面或侧面。雅典娜正对着我们,惟有她的头偏转,朝着赫丘利。在这些形象中不难看出支配埃及艺术的规则所产生的影响还迁延未消。但是我们感觉希腊雕刻之所以能那么伟大、那么肃穆和有力,也正是由于没有违背那些古老的规则,因为那些规则已经不再是束缚艺术家手脚的桎梏了。古老的观念十分注重表现人体结构(那结构仿佛是人体的主要链条,帮助我们了解人体怎样连接在一起),它激励艺术家去探索骨骼和肌肉的解剖学,去构成一个令人信服的人体,即使在衣饰飘拂之下也还是历历在目。事实上,希腊艺术家使用衣饰去标出人体的主要分界,这类手法仍然表明他们是多么注重关于形式的知识。正是严格地循规蹈矩和寓变化于规矩之中二者所达到的平衡,使得希腊艺术在后来各世纪里博得了那么巨大的赞美。也正是因为这一点,艺术家才一再回顾希腊艺术杰作去寻求指导,寻求灵感。

图52

背负苍穹的赫丘利

约公元前47-前460年

大理石残块,出自奥林匹亚的宙斯神庙

高156cm

Archaeological Museum, Olympia

希腊艺术家频频受聘制作的那类作品,可能已经帮助他们充分掌握了人体动态的知识。像奥林匹亚的那样一座神庙,四面都放着奉献给神祗的夺标运动员的雕像。在我们看来,这种习俗可能相当可怪,因为无论我们的夺标者如何大受欢迎,我们都不会期望他们由于最近比赛获得成功而画下肖像献给教堂以示感谢。但是希腊人的盛大运动会(奥林匹亚竞技自然是其中最著名的一个),有些地方跟我们现代的竞赛大不相同,它们跟民族的宗教信仰和仪式的联系大为紧密。参加运动会的人员并不是运动员——不论指业余的还是指职业的——而是希腊名门贵族的成员,竞赛中的胜利者则被敬畏地看作是获得了神祗的不可战胜的法力庇护。举行竞赛本来正是要了解上苍把胜利之福恩赐给谁;正是为了纪念,大概也是为了永保那些上天加恩的灵迹,胜利者才委托当时最负盛名的艺术家制作自己的雕像。

在奥林匹亚已发掘出许许多多安放那些著名雕像的底座,但是雕像本身却无影无踪。那些雕像大部是青铜制品,大概在中世纪金属稀罕时被销熔了。只是在德尔菲(Delphi)发现了其中的一个,是个马车驭者像(图53),它的头部见图54。这个头像很令人惊讶,它跟仅仅看过复制品的人对希腊艺术常常形成的那种一般印象完全不同。大理石雕像的眼睛往往显得空虚无神,青铜头像的眼睛则是空的,而这个头像的眼睛却使用彩色的宝石制作,跟当时的通例一样。头发、眼睛和嘴唇都略微涂金,使整个面孔具有富丽、热情的效果。然而这样一个头像看起来却既不浮华,也不俗气。我们可以看出,艺术家不是力图仿制一张缺陷俱在的真实面孔,而是根据他对人体形状的知识去造型。我们不知道这个驭者像是不是个很好的肖像(likeness)——按照我们通常对于“肖像”一词的理解,大概它根本不是“肖像”。但它是个令人信服的人像,又朴素又美丽,令人赞叹。

图53

驭者

约公元前475年

发现于德尔菲

青铜,高180cm

Archaeological Museum, Delphi

图54

图53的局部

像这种作品古希腊作家根本就没有提起,这就提醒我们,那些运动员雕像中最负盛名之作的失传是何等的损失,例如可能跟菲狄亚斯同代的雅典雕刻家米龙(Myron)的《掷铁饼者》。《掷铁饼者》已发现了多种复制品,我们至少也可以有个一般的印象,知道它是什么样子(图55)。雕像表现的那个青年运动员表现为恰好处于要掷出沉重铁饼的一刹那。他向下屈身,向后摆动手臂,准备使用最大的力气。紧接着,他就要旋转一周,以转体动作来加强投掷的力量,将铁饼飞掷出手。雕像的姿势看起来是那么真实,以致现代运动员拿它当样板,试图跟它学习地道的希腊式铁饼投掷法。然而事实表明这件事不像他们所想的那么容易。他们忘记了米龙的雕像不是从体育影片中选出的一张“剧照”,而是一件希腊艺术作品。实际上,如果我们仔细地看一下,就会发现米龙达到这一惊人的运动效果主要还是得力于改造古老的艺术手法。站在雕像前面,仅仅考虑它的轮廓线,我们马上就发觉它跟埃及艺术传统的关系。正像埃及画家那样,米龙让我们看到躯干的正面图,双腿和双臂的侧面图;跟埃及画家一样,他也是从最能显示各部位特征的角度来组成一个男子人体像。但在他的手中,那个古老陈旧的公式变成了一种完全不同的东西。他不是把那些视像拼在一起构成一个姿势僵硬、不能令人信服的人像,而是请模特儿实际做一个相近的姿势,然后加以修改,使它看起来像一个可信的动态人体。至于它跟最恰当的掷铁饼动作是否完全一致,那是无关紧要的,重要的是就像那时的画家征服了空间一样,米龙征服了运动。

图55

掷铁饼者

约公元前450年

罗马时代的大理石摹品,原作为米龙制作的青铜像

高155cm

Museo Nazionale Romano, Rome

在流传到今天的全部希腊原作中,帕台农神庙的雕刻大概是以最惊人的方式反映出这一新的自由。帕台农神庙(图50)的建成时间比奥林匹亚那座神庙大约要晚20年左右,在那么一段短短的时间里,艺术家已经能够更为轻松自如地解决艺术表现要令人信服这个问题了。我们不知道那座神庙中的装饰品出于哪些雕刻家之手。不过既然菲狄亚斯制作了神龛里的雅典娜雕像,看来他的作坊可能也供应了其余的雕刻作品。

图56和图57是那长长的建筑带花(band)即饰带(frieze)的断片,饰带高高地环绕着建筑物内部,表现的是在女神雅典娜的隆重节日里一年一次的游行队伍。那些节日总有竞赛和体育表演,其中有一项危险的技艺是驾驶马车,在四马飞驰之中跳上跳下。图56就是表现这样一项表演。一开始也许很难在这个断片中看出头绪来,因为浮雕损坏十分严重。不仅表皮已有部分脱落,色彩也全部掉光了:当初使用颜色大概是让形象鲜明地突现于浓色背景之上。在我们看来,美好的大理石颜色和纹理是那么奇妙,我们绝不会用颜色去覆盖,而希腊人甚至竟用红和蓝这种对比强烈的颜色去涂刷神庙。但是,无论希腊雕刻原作今天残存的部分多么少,我们还是不要去想念那现已亡逸的部分,这样就可以完全陶醉于已有的发现而不心怀遗憾。在断片上,我们首先看到的是马匹,四匹马一匹排在一匹后面。这些马的头和腿保存得相当完好,足以使我们领略艺术家那种娴熟的技巧,他尽力表现出马的骨肉结构,但是整个外观却不显得生硬死板。我们马上想到人物形象必然也是如此。我们从残存的印迹未尝不能想像出人物的活动如何自在,身上的肌肉表现得多么清楚。短缩法已不再是艺术家的重大难题了。拿着盾牌的手臂,还有那头盔上抖动着的翎毛和被风吹动张起的斗篷,都表现得轻松自如。但是这些新发现并不是样样都使艺术家忘乎所以,“煞不住车”。无论他是多么欣赏自己征服空间和运动的胜利,我们也没有感觉到他急于卖弄自己的技能。尽管这些成组的人马那样生动活泼,它们还是跟沿神庙墙壁排列的庄严队伍配置得十分相称。这位艺术家仍然保留了布局的才智,希腊艺术的这种才智来自埃及人,来自伟大的觉醒时期之前在几何图案方面的训练。正是这种可靠的技艺,保证了帕台农神庙饰带的每一细部都是这样清晰,这样“合适”。

图56

驭者

约公元前440年

帕台农神庙大理石饰带局部

British Museum, London

图57

马和骑者

约公元前440年

帕台农神庙大理石饰带局部

British Museum, London

这个伟大时代的希腊作品,件件都显示出在布列形象方面具有这种智慧和技巧,然而希腊人当年却别有所重。他们要求这种自由地表现人体形象的种种姿势和动态的新发现,能够反映出人物的内心世界。伟大的哲学家苏格拉底曾学习过雕刻;他的一个门徒告诉我们,苏格拉底就是这样敦促艺术家的。艺术家应该准确地观察“感情支配人体动态”的方式,从而表现出“心灵的活动”。

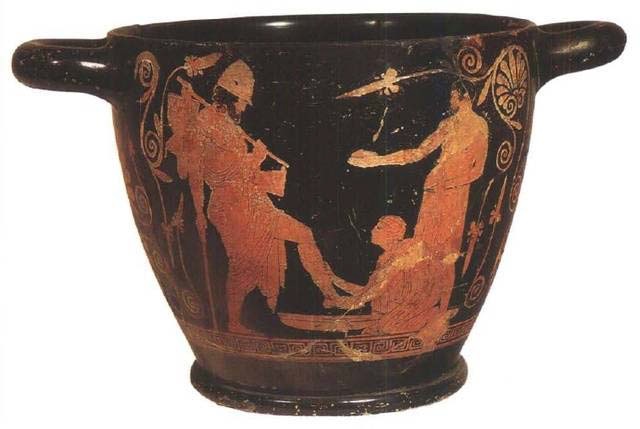

彩绘花瓶的那些工匠当时还是在努力追摹这些新发现,而一些伟大的艺术家虽然作出了这些重大发现却已无作品传世。图58表现的是尤利西斯(Ulysses)的故事中动人的一幕:这位英雄在外19年之后,拿着拐杖、包袱和饭碗,化装成叫花子回到家里,他的老乳母绐他洗脚时发现他的脚上有熟悉的伤疤,认出他来。艺术家作画时根据的本子想必跟我们在荷马史诗中读到的故事略有出入(在荷马史诗中,乳母的名字跟花瓶上的题字不同,猪倌欧迈俄斯[Eumaios]也不在场)。大概他是看过上演那一场面的戏剧,因为我们知道希腊剧作家创造戏剧艺术也是在那一世纪。可是我们无需追究准确的原文就能看出正在发生一桩戏剧性的、动人的事情,因为乳母和这位英雄之间正在交换的眼色,向我们传达的丰富涵义几乎胜过言辞。希腊艺术家确实已经掌握了必要的技巧,得以表达出人与人之间的某种内在感情。

图58

老乳母认出尤利西斯

公元前5世纪

红像式花瓶,高20.5cm

Museo Archeologico Nazionale, Chiusi

这种能让我们在人体姿势中看出“心灵的活动”的技巧,把图59那样简单的一座墓碑造就成伟大的艺术作品。这件浮雕把安葬在墓石下面的赫格索(Hegeso)表现得栩栩如生,一个侍女站在地面前,递给她一个盒子,她好像正在从盒子里挑选一件首饰。我们不妨把这个宁静的场面跟表现图坦卡门坐在宝座上,他的妻子为他整理衣领(见69页,图42)的埃及作品相比,埃及那件作品的轮廓也是出奇地清楚,但是相当生硬,相当不自然,尽管它还是创作于埃及艺术的一个特殊时期。希腊这件浮雕已经完全摆脱了那些十分别扭的束缚,可是仍然保持着布局的清楚和美妙,已经摆脱了几何形式,去掉了棱角,变得自由自在。上半部由两个女人的手臂构成弧线围拢成边框,座椅的曲线也有相应的配合,赫格索的美丽的手毫不费力地形成注意力的中心,衣服贴着体形飘拂而下显得如此沉静——这一切相互结合产生了如此单纯的和谐,也只有到了公元前5世纪,这样的希腊艺术才诞生于人间。

图59

赫格索墓碑

约公元前400年

大理石,高147cm

National Archaeological Museum, Athens

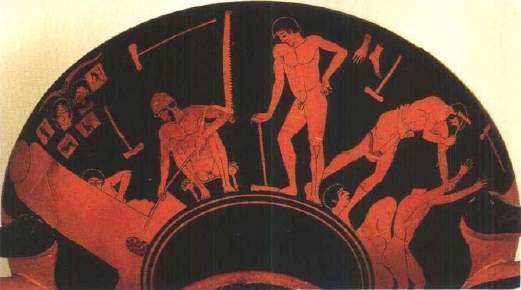

希腊雕刻家的作坊

约公元前480年

红像式古瓮的下部;

左面:青铜熔炉,墙上挂有几幅速写;

右面:一人在制作雕像,雕像的头放在地上;

直径30.5cm

Antikensammlung, Staatliche Museen, Berlin

论艺术和艺术家 奇特的起源——史前期和原始民族;古代美洲 追求永恒的艺术——埃及,美索不达米亚,克里特 伟大的觉醒——希腊,公元前7世纪至公元前5世纪 美的王国——希腊和希腊化世界,公元前4世纪至公元1世纪 天下的征服者——罗马人,佛教徒,犹太人和基督教徒,1至4世纪 十字路口——罗马和拜占庭,5至13世纪 向东瞻望——伊斯兰教国家,中国,2至13世纪 西方美术的融合——欧洲,6至11世纪 战斗的基督教——12世纪 胜利的基督教——13世纪 朝臣和市民——14世纪 征服真实——15世纪初期 传统和创新(一)——意大利,15世纪后期 传统和创新(二)——北方各国,15世纪 和谐的获得——托斯卡纳和罗马,16世纪初期 光线和色彩——威尼斯和意大利北部,16世纪初期 新知识的传播——德国和尼德兰,16世纪初期 艺术的危机——欧洲,16世纪后期 视觉和视像——欧洲的天主教地区,17世纪前半叶 自然的镜子——荷兰,17世纪 权力和荣耀(一)——意大利,17世纪后期至18世纪 权力和荣耀(二)——法国,德国,奥地利,17世纪晚期至18世纪初期 理性的时代——英国和法国,18世纪 传统的中断——英国,美国,法国,18世纪晚期和19世纪初期 持久的革命——19世纪 寻求新标准——19世纪晚期 实验性美术——20世纪前半叶 没有结尾的故事——现代主义的胜利,潮流的再次转变,改变着的历史