光线和色彩——威尼斯和意大利北部,16世纪初期

我们现在不能不讲一讲另一个伟大的意大利艺术中心,就是那自豪而繁荣的威尼斯市,它的重要性仅次于佛罗伦萨。由于贸易关系,威尼斯跟东方有紧密的联系,在接受文艺复兴风格,在采取布鲁内莱斯基使用古典建筑形式的做法方面,比其他意大利城市的步伐要慢,但是一旦被它加以采用,文艺复兴风格就在那里产生了一种欢乐、辉煌而热情的新面貌,可能比任何现代建筑都强烈地使人想起希腊化时期的商业城市亚历山大或安提俄克那样的宏伟壮观气象。这种风格的最典型的建筑物之一就是圣马可图书馆(Library of San Marco)(图207),这座建筑物的建筑师是佛罗伦萨人雅各布·桑索维诺(Jacopo Sansovino, 1486-1170)。但是他已经改变了自己的风格和手法,使它完全适应当地的天赋特征,即威尼斯的明亮光线,那种光线由环礁湖(lagoon)反射出来光辉夺目。对这一座欢乐而单纯的建筑物进行分析似乎有卖弄学问之感,但是仔细看看它就可能帮助我们了解那些名家多么熟练地把一些简单的成分组织成日新月异的图形。建筑物的下面一层使用了雄劲的多立安柱式,是最正统的古典手法。桑索维诺严格遵循罗马圆形大剧场(见118页,图73)为之示范的那些建筑规则。他坚持这一传统,把上面一层布置为爱奥尼亚柱式,承载着一个所谓的“顶层”;顶层上面是一圈栏杆,顶端有一排雕像。但是不像罗马圆形大剧场那样把柱式之间的拱形开口部分架在立柱上,桑索维诺用另外一套小型爱奥尼亚式圆柱来支撑它们,从而达到柱式连锁在一起的富丽效果。他使用了栏杆、花饰和雕像,使建筑物的外观跟威尼斯总督府的哥特式建筑立面(见209页,图138)上使用过的那种花饰窗格相仿。

图207

雅各布·桑索维诺

威尼斯的圣马可图书馆

1536年

文艺复兴盛期建筑

这座建筑具有一种特殊的艺术趣味,正是这种特点使16世纪的威尼斯艺术闻名于世。环礁湖发射出灿烂的光辉,似乎使物体的鲜明轮廓变得朦胧不清,调和了它们的色彩,这种环境可能已经使得威尼斯的画家们运用色彩时比其他意大利画家更为深思熟虑,精细入微。他们跟君士坦丁堡及其镶嵌画工匠有联系,也许因此产生了这一倾向。相当准确地谈论或描述色彩是很困难的,从彩色插图中也很难了解一幅画实际是什么样子。但是看来十分清楚的是:中世纪画家不关心事物的“实际”形状,也不关心事物的“实际”颜色,在他们的细密画、珐琅作品和画板上,他们喜欢使用他们能找到的最纯净、最珍贵的色彩——光辉闪闪的金色和完美无瑕的群青蓝是一种最受喜爱的配合。佛罗伦萨的伟大的艺术改革者对色彩的兴趣也不如对素描的兴趣大。当然这并不意味着他们的绘画作品不精美——事实上正好相反——但是他们很少有人把色彩当作主要手段之一,用它把画面上的各种人物和形状结合成一个统一的图案。他们比较喜欢在画笔甚至还不曾蘸上颜料之前,用透视法和构图法作为手段去组织画面。威尼斯画家好像并不把色彩看作是作品完工以后再添加的装饰。人们进入威尼斯的圣·扎卡西亚(San Zaccaria)小教堂以后,面对伟大的威尼斯画家乔瓦尼·贝利尼(Giovanni Bellini, 1431?-1516)1505年在那里作的祭坛画(图208),立刻就发觉他用色的方法大不相同,这并不是说这幅画特别明亮或光芒四射,而是说它的色彩柔和而富丽,人们甚至还来不及看看画中的内容是什么就产生了深刻的印象。我认为连照片都能把那充满壁龛内部的温暖而富丽的气氛传达出几分来;圣母坐在壁龛里面的宝座上,幼小的耶稣正举起小手为祭坛前面的礼拜者祝福,一个天使在祭坛脚下轻柔地演奏小提琴,圣徒们则安静地站在宝座两边:有拿着钥匙和书的圣彼得,有拿着象征殉难的棕榈和破车轮的圣凯瑟琳(St Catherine),有圣阿波洛尼娅(St Apollonia),还有圣哲罗姆(St Jerome)那位学者,他把《圣经》译成了拉丁文,所以贝利尼把他画成正在读一本书。在以前和以后,意大利和其他地方都画过许多圣母和圣徒在一起的像,但是很少有设想得这样高贵,这样沉静的。在拜占廷的传统中,圣母画一贯是两边生硬地排列着圣徒像(见140页,图89)。贝利尼懂得怎样使这简单对称的布局既有生气又不破坏它的秩序。他也知道怎样把传统的圣母和圣徒形象改变为现实中活生生的人物,却不剥夺他们的神性和尊严。他甚至也没有牺牲现实生活的多样性和个别性,而佩鲁吉诺对此就有一定的牺牲(见314页,图202)。圣凯瑟琳隐约的微笑和老学者哲罗姆聚精会神读书的形象,各有其独特的真实之处。然而他们跟佩鲁吉诺的人物一样,似乎也属于另一个更宁静、更美丽的世界,那个世界已倾注了温暖而神奇的光线,充满了整个画面。

图208

乔瓦尼·贝利尼

圣母和圣徒

1505年

祭坛画

木板油画,转移至画布上

402x273cm

Church of S. Zaccaria, Venice

乔瓦尼·贝利尼跟韦罗基奥、吉兰达约和佩鲁吉诺是同一代人,那一代人的学生和追随者是著名的16世纪的大师。他也是一所非常繁忙的作坊的主人,从他的圈子里出现了威尼斯16世纪著名画家乔尔乔内(Giorgione)和提香(Titian)。如果说意大利中部的古典风格画家以完美的设计和平衡的布局为手段已经使他们的整个画面达到了新的和谐,那么威尼斯画家势必要效法乔瓦尼·贝利尼,他已经如此巧妙地用色彩和光线统一了画面。就是在这个领域中,画家乔尔乔内(1478?-1510)取得了最革命的成果。对于这位艺术家我们所知寥寥,能够断定确实出于他手的作品至多不过五幅。然而那些画就足以便他获得盛名,几乎可以跟那场新艺术运动的伟大领导者们匹敌。相当奇怪的是,连那些画中也包含有某种谜的成分。我们还不能肯定他那最出色的一幅画《暴风雨》(The Tempest)(图209)画的是什么;它可能是取材于某个古典作家或仿古典的作家所描绘过的场面。因为那个时期的威尼斯艺术家已经认识到希腊诗人的魅力和他们的旨趣。他们喜欢用图画表现出牧歌似的田园爱情故事,喜欢描绘维纳斯与仙女的美丽。这里表现的故事有可能在将来某一天找到出处——故事大概是说一个未来的英雄的母亲,带着孩子从城里被赶到荒野,在那里被一位善良的年轻牧人发现。这似乎就是乔尔乔内想表现的内容。然而并不是由于这种内容才使它成为最奇妙的艺术珍品之一。它成为佳作的原因在这种小尺寸的插图中可能不易看出,然而即使是这样一张小插图至少也能略略展现一点他的革命性成就。虽然人物形象勾画得并不十分仔细,虽然构图有些缺乏艺术性,然而这幅画显然是由充满了整个画面的光和空气把它融合为一个整体的。正在画面上活动的人物身后的风景,由于雷雨的奇异闪光,也似乎使我们第一次不再把它当作单纯的背景,风景本身凭其资格已成了这幅画的真正题材。我们的眼光从人物身上转向那占据着画面主要部分的景色,然后再返回来,不知怎么会感觉乔尔乔内不同于他的前辈和同代人。他不是勾画出物体和人物,然后再把它们布置到空间当中,他实际上是把自然界,那大地、树木、光、空气和云,跟人连同人们的城市和桥梁都想像为一个整体。这似乎是向新领域进军迈出的一大步,几乎像过去发明透视法时迈出的步伐那样伟大。从此以后,绘画就不仅仅是素描加色彩,它成为一种有其独特的奥妙法则和手段的艺术了。

图209

乔尔乔内

暴风雨

约1508年

画布油画,82x73cm

Accademia, Venice

乔尔乔内死的时候太年轻,还来不及把这一伟大发现发挥得淋漓尽致。完成这项大业的是威尼斯最负盛名的画家提香(约1485?-1576)。提香出生在阿尔卑斯山南部的卡多尔(Cadore),传说他99岁时死于瘟疫。在漫长的一生中,他获得了很高的声誉,几乎可以跟米开朗琪罗相颃颉。他较早的传记作者敬畏地告诉我们,连伟大的查理五世大帝(Emperor Charles V)也曾为他拾起过掉在地上的画笔,表示敬意。我们可能认为拾起画笔没有什么了不起,但是想一想那个时代宫廷的严厉法规,我们就不难明白,人们认为那是人间权力的至高代表在天才的威严面前做出的象征着低首下心的举动。从这种意义来看,对于其后的时代,这段小轶事不论真假都意味着艺术的一种胜利。提香不是莱奥纳尔多那样包罗万象的学者,不是米开朗琪罗那样超群出众的名人,也不是拉斐尔那样多才多艺、博雅迷人的人物,就更加证明这是艺术的一个胜利。提香主要是个画家,但却是个在驾驭颜色的工夫上可以跟米开朗琪罗的精通素描法相匹敌的画家。这种至高无上的技艺使他能够无视任何久负盛名的构图规则,而依靠色彩去恢复显然被他拆散了的整体。我们只要看一看图210(开始动手的时间仅仅比乔瓦尼·贝利尼的《圣母和圣徒》一画晚15年左右),就能认识到他的艺术对当时的人必然要产生什么效果。几乎是前所未闻,他竟把圣母移出画面的中央部位,而且那两个侍奉圣徒——带着圣痕(十字形伤痕)的圣芳济(St Francis)可以由之辨认出来,圣彼得已经把钥匙(他的尊严的标记)放在圣母宝座的台阶上——也不像乔瓦尼·贝利尼画的那样对称地安置在两边,而是场面中的积极参与者。在这幅祭坛画中,提香不得不恢复供养人肖像的传统(见216-217页,图143),但他用全新的方式来处理。这幅画打算作为感恩祈祷的标志,纪念威尼斯贵族雅各布·佩萨罗(Jacopo Pesaro)跟土耳其人作战的一次胜利。提香把佩萨罗描绘为跪在圣母前面,有一个全身甲胄的旗手在身后拖着一个土耳其俘虏。圣彼得和圣母慈祥地向下看着佩萨罗,而圣芳济正在另一边指引圣婴基督去注意佩萨罗家族的其他成员,他们都跪在画面的角落里(图211)。整个场面好像是在一个露天的庭院里,两根巨大的圆柱直入云端,云中有两个小天使正在顽皮地举起十字架。提香的同代人可能已经对他的胆大妄为感到吃惊,这不是没有原因的,他竟敢推翻久已确定的构图规则。一开始,他们一定认为在这样一幅画上能找出不匀称、不平衡的地方。事实却恰恰相反;那出人意外的构图反而有助于使画面欢快而活泼,又无损于整体的和谐。主要的原因是提香设法用光、空气和色彩把场面统一起来。画中只让一面旗帜去平衡圣母的形象,这种想法大概会使上一代人感到震惊,然而这面旗帜的色彩富丽而温暖,画得那样了不起,使这场冒险获得了彻底的成功。

图210

提香

圣母、圣徒和佩萨罗家族的成员

1519-1526年

祭坛画

画布油画,478x266cm

Church of Sta Maria dei Frari, Venice

图211

图210的局部

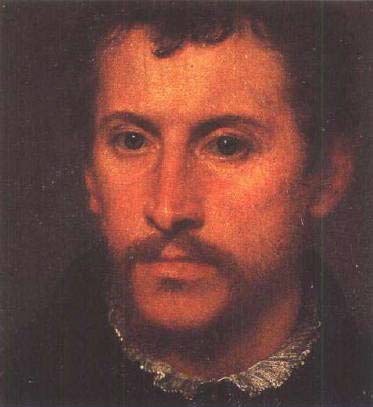

提香在同代人中以肖像画博得最伟大的名声,只要看看图212那样一幅通称《年轻的英国人》(Young Englishman)的肖像画的头部像,就不难体会他的肖像画的魅力。我们也许会徒劳地去分析画中的魅力来自何处。跟以前的肖像画相比,这幅画处处都是那么单纯,那么平易,丝毫没有莱奥纳尔多的《蒙娜·丽莎》那种微妙的造型——然而这位不知其名的青年男子看来跟她同样神秘地生气十足。他似乎凝视着我们,那样热切而深情,让人几乎不能相信那柔和怡神的眼睛不过是涂在一块粗糙画布上的颜料(图213)。

图212

提香

男子肖像,即所谓的“年轻的英国人”

约1540-1545年

画布油画,111x93cm

Palazzo Pitti, Florence

图213

图212的局部

社会上的权贵们为了争取这位名家为他们画像的荣誉,自然竞相争夺。这倒不是因为提香愿意画美化、讨好的画像,而是因为提香的画使他们产生了一种信念,相信通过他的艺术他们就可以永生不灭。他们的确没有死亡,至少当我们在那不勒斯站在他的教皇保罗三世(Pope Paul III)肖像画(图214)前面时感觉如此。这幅画表现的是年老的教会统治者转身朝向一位年轻的亲戚亚历山大·法尔内塞(Alexander Farnese),法尔内塞正要向教皇表示敬意,而他的兄弟奥塔维奥(Ottavio)则在平静地看着我们。显然提香知道并且赞赏拉斐尔在大约28年前画的肖像画《教皇莱奥十世和两位红衣主教》(见322页,图206),但是他也必定想比拉斐尔那幅画更为生动地描绘出人物的特点。这些名人的会见是那么真实,那么有戏剧性,我们不禁要推测一下他们的思想和感情。红衣主教们是不是在捣鬼?教皇看穿了他们的把戏没有?这大概是无聊的问题,然而这些问题说不定也曾在当时的人们心头萦绕过。这幅画未及完成,艺术家就离开罗马应邀去德国给查理五世大帝画像了。

图214

提香

教皇保罗三世和亚历山大与奥塔维奥·法尔内塞兄弟

1546年

画布油画,200x173cm

Museo di Capodimonte, Naples

并不是只有身在威尼斯那样伟大艺术中心的艺术家才起步寻找新天地和新方法。在意大利北部的小镇帕尔马(Parma)孤独地生活着一位画家,被后世认为是一段时期内最“先进的”大胆革新家。他是安东尼奥·阿莱格里(Antonio Allegri),被称为科雷乔(Correggio, 1489?-1534)。在科雷乔创造比较重要的作品时,莱奥纳尔多和拉斐尔已经去世,提香也已经成名,但是我们不知道他对当时的艺术了解多少。他大概有机会在意大利北部邻近城市研究莱奥纳尔多的某些弟子的作品,而且知道他处理明暗的方法,正是在这个领域他取得了完全新颖的效果,极大地影响了后来的画派。

图215是他最著名的作品之一——《圣诞之夜》。在画面上,天使们正在空中唱着“光荣归于至高的上帝”,高大的牧人正好瞥见了这一天国幻象。我们看到,天使们快活地在云中到处盘旋,看着下面那位手执长棍的牧人疾步而来的情景。在那黑暗的牲口房废墟上,牧人看到了奇迹——新生的圣婴向四外放光,照亮了那位幸福的母亲的美丽面孔。牧人收住脚步,摸着他的帽子,准备跪下礼拜。有两个使女——一个被牲口槽发出的光照得眼花目眩,另一个高兴地看着那个牧人。圣约瑟在外面的黑暗中正忙著照管驴子。

图215

科雷乔

圣诞之夜

约1530年

木板油画,256x188cm

Gemaldegalerie Alte Meister, Dresden

乍一看,这个布局显得十分笨拙、十分随意。左边场面很拥挤,似乎右边没有任何对应的部分加以平衡,仅仅是用光来突出圣母和圣婴借以取得平衡。在这一方面,科雷乔甚至比提香更多地使用了以色彩和光线来平衡形状和引导眼睛视线方向的这项发现。我们自己也跟着牧人一起冲向这个场面,而且被引导着看见了他所看见的景象——《约翰福音》中所说的在黑暗之中放射光芒的奇迹。

科雷乔的作品有一个为后人代代追摹的特色,那就是他用以彩绘教堂的天花板和穹窿顶的方法。他试图给予下面中殿里的礼拜者一种幻觉,好像天花板已经打开,他们一直向上看到了天堂的荣耀。他控制光线效果的技艺,使他能在天花板上画出阳光照耀的云彩,云彩之间的天使群好像双腿悬垂着在翱翔。听起来这也许不大庄严,当时也的确有人在反对。然而当你站在帕尔马城的黑暗、阴郁的中世纪的主教堂里,向上仰望圆顶时,仍然会产生深刻的印象(图217)。可惜这种效果不易在插图中复制。不过,幸运的是,我们依然拥有一些他在准备此画时所作的素描。图216是他表现圣母的最初构思:圣母乘云升天,出神地望着从等待她的天国中倾泻下来的光线。这幅素描显然比湿壁画中的形象易于理解,因为湿壁画中的人物变形得更为厉害。此外,我们还可以看到科雷乔以寥寥的几道粉笔线条就暗示出了那么耀眼的光线,手法是多么简洁。

图216

科雷乔

圣母升天:为帕尔马主教堂藻井画的草图

约1526年

红粉笔,纸本,27.8x23.8cm

British Museum, London

图217

科雷乔

圣母升天

湿壁画

Cupola of Parma Cathedral

威尼斯画家管弦乐队:保罗·韦罗内塞《迦拿的婚礼》的局部

1562-1563年

画布油画

从左到右依次为韦罗内塞(持次中音提琴),雅各布·巴萨诺(持高音短号),丁托列托(持小提琴)和提香(持低音提琴)

Louvre, Paris

论艺术和艺术家 奇特的起源——史前期和原始民族;古代美洲 追求永恒的艺术——埃及,美索不达米亚,克里特 伟大的觉醒——希腊,公元前7世纪至公元前5世纪 美的王国——希腊和希腊化世界,公元前4世纪至公元1世纪 天下的征服者——罗马人,佛教徒,犹太人和基督教徒,1至4世纪 十字路口——罗马和拜占庭,5至13世纪 向东瞻望——伊斯兰教国家,中国,2至13世纪 西方美术的融合——欧洲,6至11世纪 战斗的基督教——12世纪 胜利的基督教——13世纪 朝臣和市民——14世纪 征服真实——15世纪初期 传统和创新(一)——意大利,15世纪后期 传统和创新(二)——北方各国,15世纪 和谐的获得——托斯卡纳和罗马,16世纪初期 光线和色彩——威尼斯和意大利北部,16世纪初期 新知识的传播——德国和尼德兰,16世纪初期 艺术的危机——欧洲,16世纪后期 视觉和视像——欧洲的天主教地区,17世纪前半叶 自然的镜子——荷兰,17世纪 权力和荣耀(一)——意大利,17世纪后期至18世纪 权力和荣耀(二)——法国,德国,奥地利,17世纪晚期至18世纪初期 理性的时代——英国和法国,18世纪 传统的中断——英国,美国,法国,18世纪晚期和19世纪初期 持久的革命——19世纪 寻求新标准——19世纪晚期 实验性美术——20世纪前半叶 没有结尾的故事——现代主义的胜利,潮流的再次转变,改变着的历史